我住過80坪豪宅,卻在20坪老公寓找到幸福

《家計力》作者 珊迪兔 那碗泡麵,改寫了我對幸福的定義 我永遠記得那個夜晚。 當時80坪的豪宅已經不再屬於我,一家人擠在20坪的小公寓裡。孩子們在客廳的地板上玩耍,我在那個小小的廚房煮著泡麵。那是2014年,我處在人生的財務低谷,每天醒來眼前都是那些壓力堆積的債務,枕頭常常濕透。 但是當那天晚上,我們一家人圍坐在地板上,一起吃著簡單的晚餐時,我突然覺得:「這也太幸福了吧,好像這樣就很夠了。」 這一刻,儘管看似普通,卻改變了我的人生。從那一刻開始,我開始反思:真正的幸福是什麼?金錢在我的人生中,到底扮演了什麼角色? 我的職業生涯,一直在轉變 我創業過四次,每一次都讓我學到很多。 第一次創業時,我才二十出頭,開了婚禮顧問公司。第二次創業時,我開了連鎖餐廳。回頭看,這些創業其實是我根據當時的情況,盤點了身邊的資源才決定的。 我做了很多事情,不完全是我熱愛的,更多是我能做到的,或者別人希望我做的。 第三次創業,我進入了兒童教育產業。這次特別辛苦,因為我家裡的財務狀況非常糟糕,我甚至是借了一筆錢才開始的,完全不知道怎麼賺到足夠的錢來維持運營。 省十塊錢也要精打細算 2014年那段財務危機真的讓我焦慮到極點。 當時我會坐公車而不是捷運,因為這樣能省下十塊錢;如果可以走路,我就會走,把每一塊錢都算得死死的。金錢對我來說,變得像是緊箍咒,每一分每一秒都要省。 直到有一天,一位擔任上市公司財務長的mentor給了我一個建議。他問我一個問題:「最糟的情況是什麼?就是從總經理變成曾小姐,會怎樣嗎?」 當時我突然明白過來:「嗯,這樣好像也沒什麼大不了的。」這個問題像是幫我解開了心結,讓我開始正視自己的財務狀況,而不是被恐懼和焦慮所控制。 物質帶來的快樂,太廉價了 透過兩到三年的努力,我終於把自己的財務整理成了正向現金流,並開始深刻反思:金錢和幸福到底有什麼關聯呢? 那時候,我才發現,過去那些物質帶來的快樂,真的太廉價了。 住在80坪的豪宅時,我以為那代表著成功和幸福。但當我失去了這一切,搬進20坪的小公寓後,我卻在簡單的生活中找到了更深層的滿足感。 這不是在美化貧窮,而是我真正理解了金錢的本質。當我發現「愛的人都在身邊,我已經無缺了」時,我才明白,幸福並不是被物質所左右。金錢應該是支持理想生活的工具,而不是我們追求的終極目標。 理財的目的:讓錢支持你想要的生活 經歷了那段財務危機,我不僅自己整理了財務,也希望能幫助更多的家庭找到屬於他們的幸福理財方式。這就是我創立MomPower媽媽商學院的初衷。 我發現很多家庭的財務困難,其實並不是因為賺得不夠多,而是從來沒有人教他們如何管理金錢的流向,也不清楚自己真正重視的是什麼。 透過理財整理,我想幫助大家重新找到生活的價值。當你清楚知道每一塊錢的去向,並明白財務目標的真正意義,焦慮自然會減少,幸福感會增加。 理財的目的是讓錢支持你想要的生活,而不是讓你一味地追求更多錢。 我把這段經歷,寫進了《家計力》 這段從低谷到幸福的財務整理經驗,我寫進了我的書《家計力》。 這本書不僅是教你如何記帳,更重要的是,它幫助你建立正確的金錢觀,找到最適合你家庭的理財方式。 如果你也想重新思考金錢和幸福的關係,我誠摯地邀請你來參加《家計力聊書會》的第一週,跟我一起學習看見。看見錢都去哪了,並發現對你來說,什麼才是最重要的。 什麼是聊書會? 這可不是一般的線上課程,而是一個陪伴你從觀念到行動的實踐計畫! 你將會得到: 就像當年我在20坪老公寓裡吃泡麵時一樣,真正的幸福不是擁有多大的房子,而是你能清楚知道什麼對你最重要,並且用你的資源去支持那個目標。 👉 了解家計力聊書會完整內容 我想對你說 如果你正在為錢焦慮,如果你曾經以為賺得更多就能更幸福,我想告訴你: 理財的目的是讓你有能力選擇自己想要的生活,而不是讓你變得吝嗇或者焦慮。 從覺察開始,慢慢邁向你理想的生活。這不僅僅是理財,更是你的人生。 期待在聊書會與你相遇,一起開始這趟覺察之旅! 珊迪兔《家計力》作者MomPower媽媽商學院創辦人 延伸閱讀: 媽媽理財焦慮怎麼辦?從恐慌到安心的心態調整術從財務低谷走出來的心路歷程,5個心態調整技巧讓你安心理財 新手媽媽理財第一步:從混亂到有序的金錢管理 理財覺醒後該從哪開始?這篇教你建立專屬的家庭理財系統 夫妻金錢觀不同?這樣談錢不吵架!育兒家庭的理財溝通術和另一半的教育觀不同?學會溝通讓家庭財務不再是壓力來源

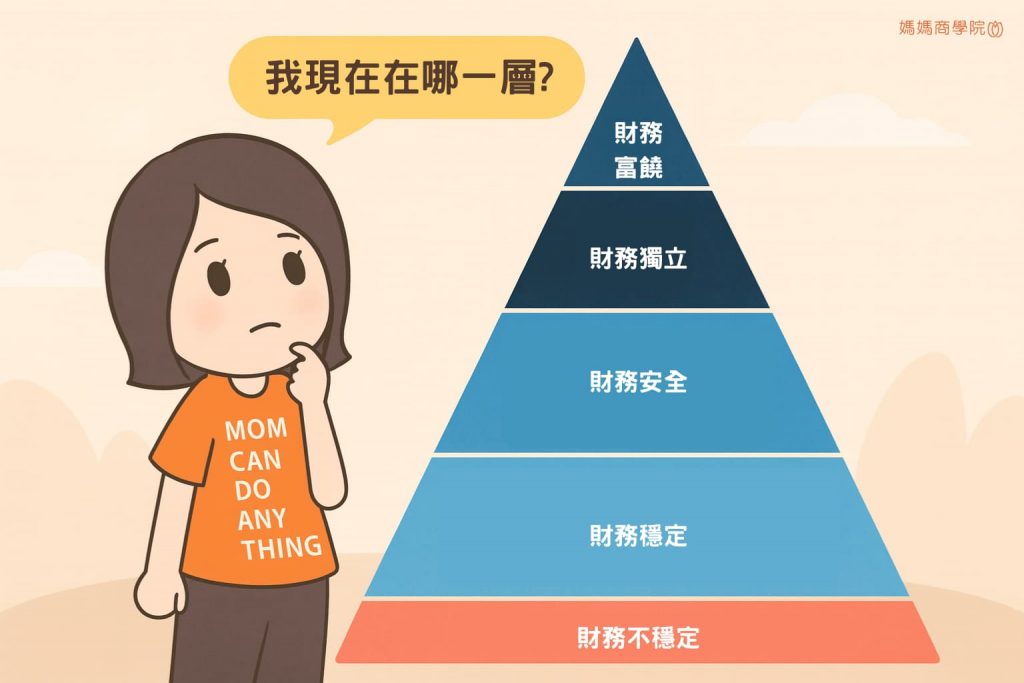

我住過80坪豪宅,卻在20坪老公寓找到幸福 Read More »